Have you ever heard of “Shichiri-no-watashi”?

Actually, part of the 53 Stages of the Tokaido Highway was a sea route, and there used to be a port connecting “Miya-juku” in Aichi Prefecture to “Kuwana-juku” in Mie Prefecture!

In this article, we will introduce “Shichiri-no-watashi,” a famous place where you can feel the vestiges of the old Tokaido Highway.

七里の渡しとは?

「七里の渡し」は東海道唯一の海路で、愛知県名古屋市熱田区に跡地が残っています。

渡し船の乗り場は「宮宿」側と三重県の「桑名宿」側のそれぞれにあって、いずれも通称「七里の渡し」と呼ばれています。

現在は周辺の埋め立てによって、七里の渡しは内陸部に位置していますが、当時はこのあたりまで海岸線が来ていました。

江戸時代の幹線道路だった東海道の中でも、特に賑わっていた宮宿。

こちらの地図でも分かるように、当時の宮宿は海のすぐ近くにあって湊があり、ここから桑名宿まで航路が設けられていました。

東海道は、宮宿から「佐屋路」という陸路を通って桑名宿へ向かうこともできましたが、この地図でも分かるように、かなりの遠回りになりました。

急ぐ人は「七里の渡し」を使って航路を使い、時間がかかっても安全に行きたい人は「佐屋路」を通っていたようです。

この航路の距離が、およそ7里(27km)だったことから「七里の渡し」と呼ばれていました。

航路のほうが近いと言っても、早くて約4時間かかっていたのです。

悪天候に見舞われることもあり、一般人の乗れる舟は大した装備もなかったため、当時の人々の旅は命がけだったんですね。

七里の渡しの見どころ

七里の渡しから見られる風景です。

漁船がいくつか停泊しており、今でも海とのつながりを持って生活する人々がいることが感じられます。

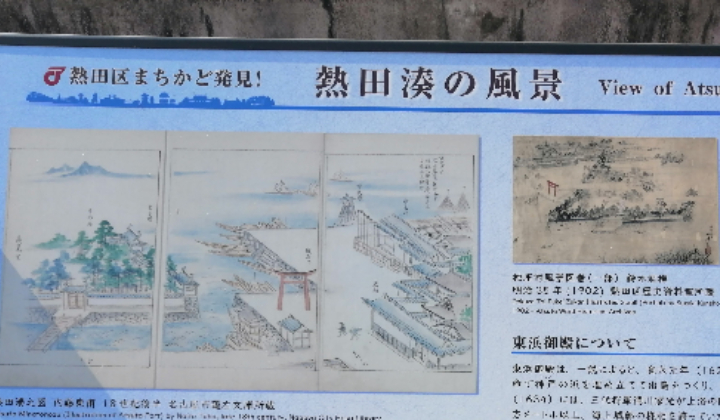

案内板には、当時の様子が描かれています。

大鳥居が描かれていますが、熱田神宮が湊のすぐ近くにあったことが伺えます。

七里の渡し公園に来て、まず目に入ってくるのが、東海道を行き来する旅人たちに時刻を知らせるために造られた、こちらの「時の鐘」。

遠くからでも目立つほどの高さがある木造の建築物で、周辺の松の木とともに趣深い雰囲気をもたらしています。

この時の鐘は、延宝4年(1676年)に尾張藩主・徳川光友の命によって建設されました。

現在の建物は昭和58年に復元されたものですが、鐘は当時使用されていたものが今も残されており、熱田神宮の正門近くにある「蔵福寺」に保管されています。

そして、時の鐘の奥に見えるのが、こちらの常夜灯です。

常夜灯は、時の鐘よりもさらに古くからありました。

最初は寛永2年(1625年)に当時の犬山城主だった成瀬正房の命によって、現在の位置よりやや内陸部の熱田須賀浦太子堂(聖徳寺)の隣地に建設。

しかし風害で破損してしまい、承応3年(1654年)からは現在の位置に移されて、七里の渡しの安全を見守る役となりました。

その後も火災などに見舞われましたが、昭和30年に当時とほぼ同じ位置に復元され、七里の渡しのシンボルとなっています。

宮の渡し公園

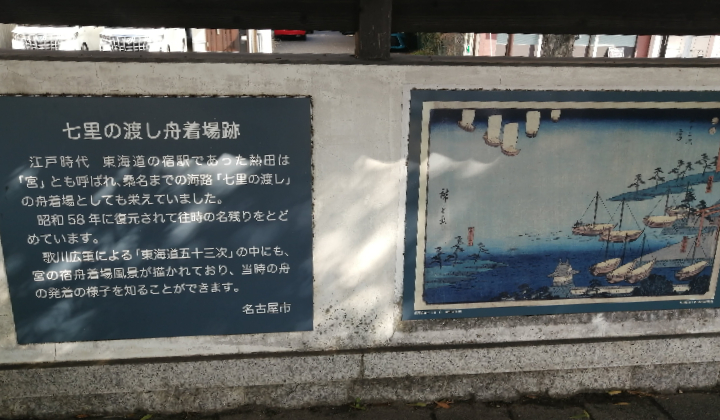

七里の渡し舟着場跡は、「宮の渡し公園」として美しく整備されています。

江戸時代には、ここから桑名までの航路を利用するため多くの旅人たちが集まっており、その賑わいを想像したり、当時の人々に思いを馳せるのも感慨深いですよ。

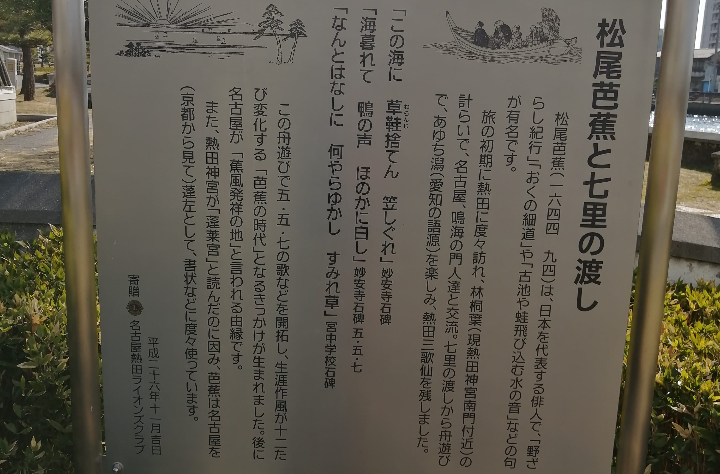

七里の渡しは、俳人・松尾芭蕉も訪れています。

舟遊びを楽しみながら俳句を詠んだとは、風流ですね。

芭蕉の俳句が世に広まるきっかけにもなったそうです。

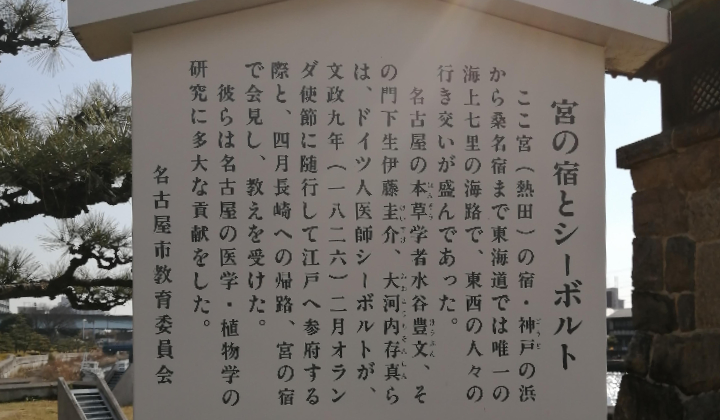

七里の渡しは、シーボルトのゆかりの地でもあるようです。

多くの人が利用して大変賑わっていた宮宿ですから、このように学者たちの出会いもあり、日本の医学の発展につながったのですね。

七里の渡しへのアクセス

七里の渡しへ行く手段は、地下鉄名城線「熱田神宮伝馬町」駅から徒歩約7分です。

「内田橋北」交差点にある「内田橋北歩道橋」を通り、高架になっている車道の下をトンネルでくぐるという珍しいルートを経て、七里の渡しへと到着します。

内田橋には、このような燈籠風の欄干も設置されています。

まとめ

一部では、七里の渡しを体験できる観光船が不定期で運行されているという情報もありますが、公式な情報は確認できませんでした。

かつて東海道で最も繁栄したという宿場町であり湊町を、名古屋の名所の1つとして、もっとアピールしても良さそうな気がしました。

風情があり眺めも良く、足を運ぶ価値は十分にあると思いますので、ぜひ訪問してみて下さい。

コメント